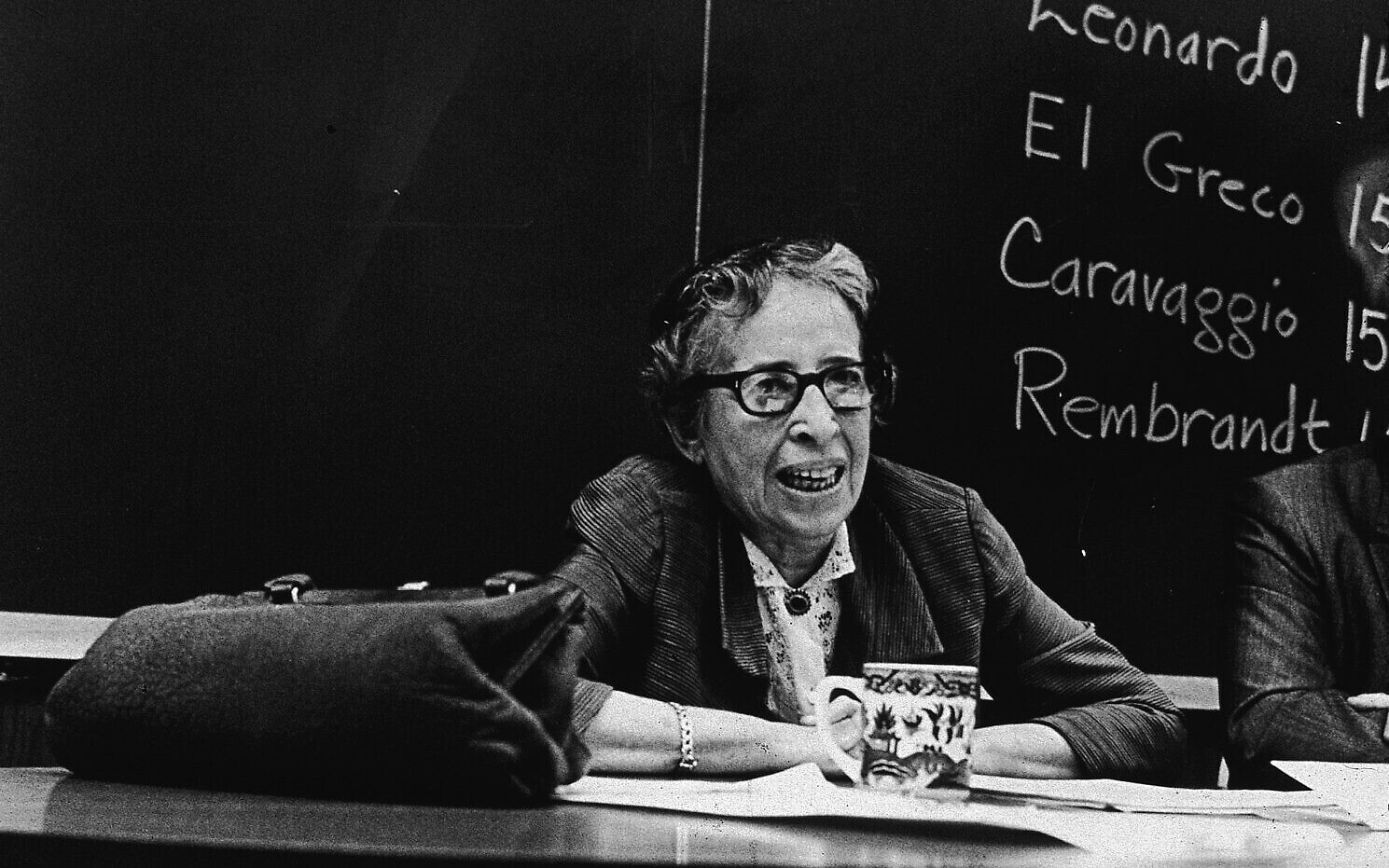

Hannah Arendt

La diferencia entre teoría y filosofía política: se trata de una diferencia objetiva. La expresión «filosofía política», que yo evito, está extraordinariamente lastrada por la tradición. Al hablar de estas cosas, desde un punto de vista académico o extraacadémico, tengo siempre en cuenta la existencia de una tensión vital entre filosofía y política; en concreto, entre el hombre como ser que filosofa y el hombre como ser que actúa. Esta tensión no se da en la filosofía natural, por ejemplo. El filósofo se sitúa frente a la naturaleza como cualquier otro ser humano y, al reflexionar sobre ella, habla en nombre de toda la humanidad. Pero no puede ser objetivo o neutral frente a la política. No desde Platón. […] Por ello, en la mayor parte de los filósofos se da una especie de animadversión contra toda la política, con muy pocas excepciones; Kant entre ellas. Una animadversión que, en este orden de cosas, tiene enorme importancia, pues no se trata de una cuestión personal. Es algo objetivo. Se halla en la naturaleza de la cosa misma. […] Quiero contemplar la política, por así decirlo, con ojos no enturbiados por la filosofía.

Este rechazo casi automático de todo lo público estaba muy extendido en la Europa de los años veinte con sus «generaciones perdidas» —como se denominaban a sí mismas— que por supuesto eran minoría en todos los países, vanguardias o élites, dependiendo de cómo se las evaluara. Que fueran reducidas en número no las hace menos características del clima de los tiempos, aunque ello quizá explique la curiosa y general distorsión de los «locos años veinte», su exaltación y su casi total indiferencia con respecto a la desintegración de todas las instituciones políticas que precedió a las grandes catástrofes de los años treinta. Hay testimonio de este clima contrario a lo público de la época en la poesía, el arte y en la filosofía; fue la década en la que Heidegger descubrió das Man, los «Ellos» en oposición al «verdadero ser un yo», la década en la que Bergson creyó necesario en Francia «rescatar el yo fundamental» de los «requerimientos de la vida social en general y del lenguaje en particular».

El hecho de que Sócrates no hubiese sido capaz de persuadir a sus jueces acerca de su inocencia y sus méritos, que parecían bastante obvios para el mejor y más joven de los ciudadanos de Atenas, hizo que Platón dudara de la validez de la persuasión. A nosotros nos resulta difícil comprender la importancia de esta duda, porque «persuasión» es una traducción muy débil e inadecuada del antiguo peithein, cuya importancia política se advierte en el hecho de que Peito (Peithó), la diosa de la persuasión, tenía un templo en Atenas. Persuadir, peithein, constituía la forma de discurso específicamente política, y puesto que los atenienses se enorgullecían de que ellos, al contrario que los bárbaros, conducían sus asuntos políticos en forma de discurso y sin coacción, consideraban la retórica, el arte de la persuasión, como el arte más elevado y verdaderamente político.

La calamidad de los que han quedado fuera de la ley no estriba en que se hallen privados de la vida, de la libertad y de la prosecución de la felicidad, o de la igualdad ante la ley y de la libertad de opinión —fórmulas que fueron concebidas para resolver problemas dentro de unas comunidades dadas—, sino que ya no pertenecen a comunidad alguna. Su condición no consiste en no ser iguales ante la ley, sino en que no existe ley alguna para ellos; no es que estén oprimidos, sino que nadie desea oprimirlos siquiera. Solo en la última fase de un proceso más bien largo su derecho a la vida puede verse amenazado; solo si continúan siendo perfectamente «superfluos», si no hay nadie que los «reclame», puede hallarse su vida en peligro Incluso los nazis comenzaron su exterminio de los judíos privándolos de todo estatus legal (el estatus de ciudadanía de segunda clase) y aislándolos del mundo de los vivos mediante su hacinamiento en guetos y en campos de concentración; y antes de enviarlos a las cámaras de gas habían tanteado con cuidado el terreno descubriendo, para su satisfacción, que ningún país reclamaría a estas personas. La cuestión es que antes de que el derecho a la vida se viera amenazado se había creado la condición de una completa ilegalidad.

El peligro de las fábricas de cadáveres y de los pozos del olvido es que hoy, con el aumento de la población y de los desarraigados, masas de personas se seguirán tornando constantemente superfluas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los acontecimientos políticos, sociales y económicos en todas partes se hallan en tácita conspiración con los instrumentos totalitarios concebidos para hacer a los hombres superfluos. La tentación implícita es bien comprendida por el sentido común utilitario de las masas, que en la mayoría de los países se sienten demasiado desesperadas para retener una parte considerable de su miedo a la muerte. Los nazis y los bolcheviques pueden estar seguros de que sus fábricas de aniquilamiento, que muestran la solución más rápida para el problema de la superpoblación, para el problema de las masas humanas económicamente superfluas y socialmente desarraigadas, constituyen tanto una atracción como una advertencia. Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones, que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica de una forma valiosa para el hombre

Encarna, quizá como nadie en el campo del pensamiento, las turbulencias del siglo XX, un periodo histórico que, a partir de las penurias que ella misma sufrió como ciudadana, se dispuso a juzgar con valentía y sin sostén metodológico, animada por la necesidad de comprender y de salvar algo entre las ruinas de la tradición en la que se había educado y que había visto derrumbarse con inquietud pero también con inagotable curiosidad. Formada en filosofía germánica y pronto desengañada de la disciplina, Arendt abandonó la morada que habían ocupado los grandes pensadores europeos para salir al ágora y vérselas con las necesidades políticas y sociales de su particular tiempo de oscuridad, reinventándose en otra lengua —el inglés— como teórica del espacio público e inmiscuyéndose en todos los asuntos vinculantes de su presente: el totalitarismo, la Shoah, la creación del Estado de Israel, el deterioro de la democracia estadounidense o la guerra de Vietnam.

El rasgo intelectual que mejor la define quizá sea la osadía. No hubo ninguna cuestión, por compleja que fuera, que no abordara con la misma decisión y el mismo ímpetu, desafiando a los especialistas en la materia, desbordando su campo de investigación y abriendo siempre su propio camino. Ella misma se refirió a menudo a su falta de método como un «pensar sin barandillas» que convertía sus obras en trabajos constitutivamente experimentales y provisionales, alejados de la comodidad de la rutina interpretativa y expuestos al peligro de la intemperie. Quizá por esa razón, Arendt nunca ha dejado de recibir ataques de la ortodoxia académica, indignados algunos de sus colegas por su independencia crítica e incluso por su arrogancia. Ideológicamente, además, Arendt tampoco se dejó encasillar nunca. Conservadora o reaccionaria para algunos e izquierdista para otros, ella misma admitió que no sabía qué lugar ocupaba en el espectro ideológico, algo que por otra parte tampoco le importaba demasiado. Y es precisamente en esa indefinición, síntoma de una forma de pensar sin límites ni deudas, donde estriba, junto a su desmesurada ambición intelectual, la vigencia de su legado.