Mucho de parvenu, mucho de ambición desaforada por alcanzar figuración, reconocimiento y trato diferenciado fundado en privilegios y rangos artificiosos, era la nota distintiva de esa personalidad resentida de Francisco Miranda. Muy poco de democrático había en su gesto, en su cotidiana y despreciativa actitud con relación a las gentes del pueblo, en este consuetudinario apaleador de criados, en este buscador y a veces ridículo y codicioso perseguidor de ornamentos aristocratizantes, en los que creía que descansaba la dignidad humana. República talvez pero de democracia, jamás pretendió Miranda.

Si acaso un día fuese posible la independencia de su patria, allí debía configurarse una república aristocrática. Esa si cabía en su cabeza, en su cabeza de irredimible cortesano. Nada de revolucionario –entendido el concepto bajo los elementos de la nueva gramática política- había en Miranda. En su incoherente ecléctico y artificial proyecto político diseñado para una posible América independiente, el pueblo era visto como sujeto pasivo de dominio, como agente colectivo encadenado a los deberes de la obediencia y del trabajo y nunca considerado como sujeto de derecho, de derechos que hicieran posible convertir la libertad abstracta en realidad concreta.

Miranda pertenecía al antiguo régimen. La democracia popular le era incomprensible. Se le antojaba detestable, le repugnaba a su sensibilidad de falso señorito y de alienado buscador de privilegios cortesanos. Si acaso puede considerarse revolucionario, lo era en el intento de buscar para los pueblos una nueva redefinición de las relaciones de poder entre esos pueblos con las otras naciones. Nunca se detuvo a cuestionarla esencia de ese dominio universal que garantizaba el poder de los imperios. Nunca encontró críticas para mirar con ojos acusadores la vigencia brutal del despotismo. Para él, Catalina de Rusia era sublime, virtuosa, casi angelical, ejerciendo con maravillosa y dulce sabiduría ese poder ilimitado con sangre e innombrable sufrimiento sobre su humillado pueblo.

Miranda acariciaba y sin duda luchó, por arrancarle dominios sólo a un imperio: al de España. Pero nunca luchó ni lucharía, por condenar la naturaleza misma que posibilita la existencia de esos imperios que se repartían el mundo. Es más imaginaba que lograr la independencia de América acarrearía el fortalecimiento inglés y a él le entusiasmaba que eso aconteciera, pues en su mente envenenada y perseguida, eso significaba golpear y debilitar a España.Por todo esto estaba en contravía de la revolución francesa. Ella pretendía ser conquista universal. Y en Miranda no podía caber, porque era absolutamente inaceptable para su distorsionada pretensión de aristócrata forzado, aquella tentativa libertaria que redefinía desde la base toda la estructura excluyente del poder político. Miranda era en estricto sentido, un republicano de derecha extrema. Era un hombre abiertamente impugnador de la posibilidad de que el pueblo bajo, el vulgo, la insolente plebe fuese portador de derechos en la historia. Para él, el poder precisamente era la forma de mantener sumiso y sometido a la callada obediencia al pueblo. Obediente y sometido a los designios de los ufanos señoritos, de los veleidosos aristócratas, como él.

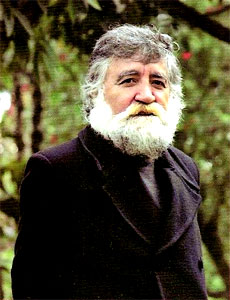

Víctor Paz Otero.

Francisco de Miranda, ¿soñador de absolutos? Villegas editores, Bogotá, 2011.