…lo difícil que es bajar a la zona más temblorosa de nuestros pudores y respetos…

Espero que a mi chillo de ¡Familiaaaaaaa!

acudan las voces pretéritas, saltadas, de los míos…

J.Osorio

Jairo Osorio G.

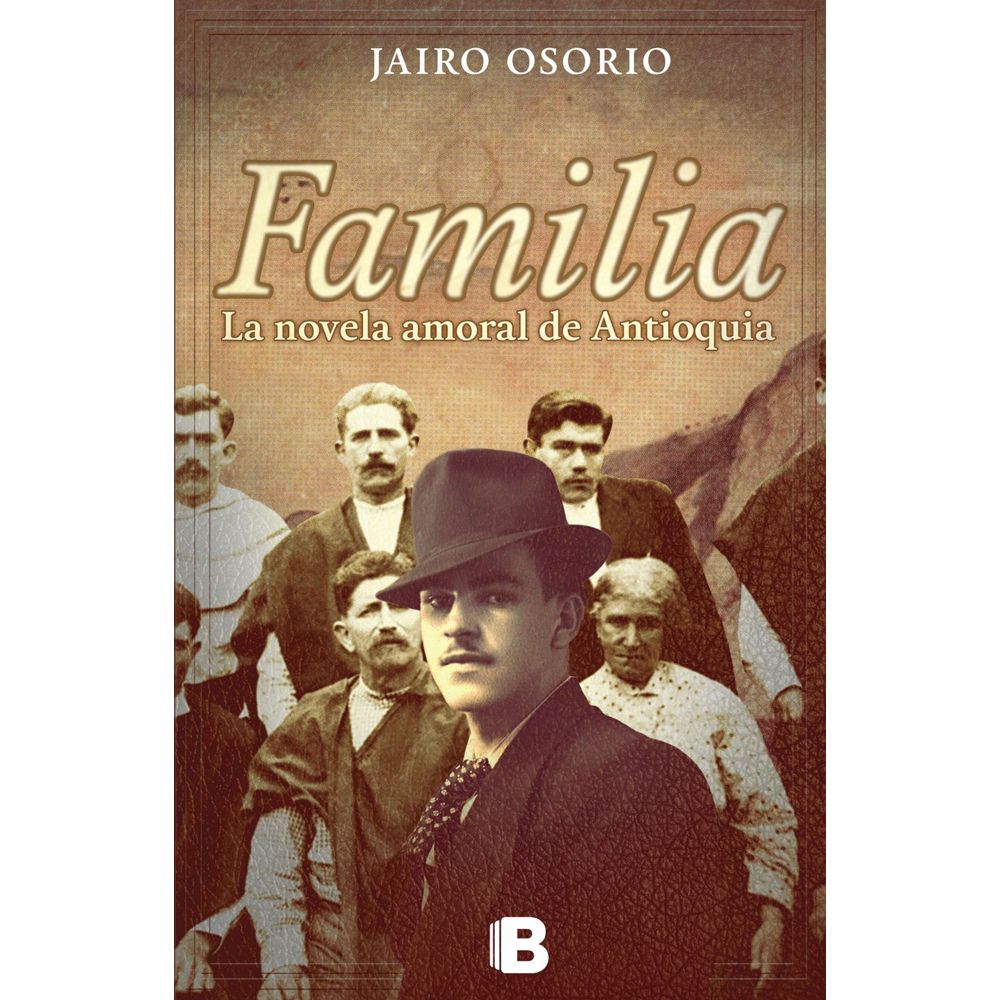

Fundar una familia. Más fácil fundaría un imperio, dijo un descreído y juguetón Emil Cioran. El aserto va en el sentido de aquel antiguo que proclamaba: ¡Primero muerto que padre! Que existan hijos y estirpes, ya es de por sí pesaroso, pero que además los incluyan o motiven libros… es casi una fatalidad. Al nacer no es dado elegir ni familia ni ciudad. La opción nos llega demasiado tarde, cuando tiene que vivir con las dos para el resto de su vida. Pero todo, como sabemos, tiende a agravarse. Así, en literatura las sagas familiares tienen una extensa prosapia.

Caigo a 1901 cuando un joven Thomas Mann publica Los Buddenbrook. Decadencia de una familia. Allí narra el declive de una próspera familia de comerciantes, abarcando cuatro generaciones de la estirpe. Baldomero Sanín Cano percibiría en esa novela la tenaz preocupación de ceñirse a la observación, estudiando en dos tomos las peripecias materiales y espirituales de su propia familia. Título general de la obra: Historia natural y social de una familia en el segundo imperio. La historia muestra cómo la decadencia de una familia produce al cabo de no muchas generaciones tipos de artistas capaces de apreciar formas vitales que escapaban a la comprensión de sus antepasados y de crear obras en donde se hacen visibles aspectos de bellezas superiores, también al sentido estético rudimentario de sus mayores. “No es raro, dice Mann, que una generación de tradiciones prácticas, burguesas y áridas, al fin de sus días llegue a expresarse por medio del arte”. Es el caso que nos apremia en esta ocasión.

Terminando el siglo XX, El Santo Oficio de la memoria, de Mempo Giardinelli, nos recordará cómo en las tradiciones familiares contemporáneas, el peso de la trama suele recaer en temas femeninos. Santo Oficio de la Memoria es como sentarse junto al fuego noches y noches para escuchar la voz de una familia. La saga de una familia de inmigrantes italianos en Argentina que atraviesa en tres generaciones todo el siglo XX. Por decoro, obviemos por ahora a los Buendía y su fatigante y caluroso Macondo. Descansemos de García Márquez y sus fantasmas familiares.

Cada hombre es las generaciones de sus antepasados. Hoy ignoramos la tradición. Aunque cada hombre es la suma de los días de su infancia, feliz o desdichada. Jairo Osorio Gómez es, por ejemplo, su padre levantándose a las tres de la mañana, en el viejo barrio de Guayaquil, listo para enfrentarse a ese mundo del rebusque que eran las calles de la antigua plaza de mercado. Es también su madre, de pie en el alba para despachar sus hijos a la escuela y cuidar de sus animales caseros. Es ellos, y los que vinieron de la aldea de tierra fría, empotrada en lo alto de las montañas del suroeste antioqueño, de cara al mediodía del país. Es esa herencia. Con una grave condición: educado en la impostura de este país premoderno, regenerado y falsamente santanderista. Esta novela tiene ese mérito: ya sabemos lo difícil que es bajar a la zona más temblorosa de nuestros pudores y respetos.

Ya lo advertía Octavio Paz: lo que quiero decir simplemente es que el artista trasmuta su fatalidad, personal o histórica, en un acto libre. Esta operación se llama creación y su fruto es un cuadro, un poema, una novela. Toda creación transforma las circunstancias personales o sociales en obras insólitas. El hombre es el olmo que da siempre peras increíbles. Al volver los ojos hacia nuestro pasado e interrogarse sobre el sentido de esa masa de escombros, Osorio busca los signos del futuro. Toda historia, cuando es algo más que acumulación de fechas, es invención; quiere decir: no es un mero sacar a la luz el pasado sino que es también un insertarlo dentro de una realidad en marcha.

Al azar de Familia: “No se puede reducir la historia al tamaño de nuestros rencores. ¿A qué horas sucede el tiempo? Todos nos hemos ido rápido… El espejismo lo gloso como la necesidad de desatar el elogio de los míos. Así lo haré. Vuelvo sobre lo que permanece de mí: el pasado que se escurre por entre mis dedos… Ése es el lío. Se mueren personas que uno no está al tanto de que viven… La enfermedad me asusta. Me acobarda la posibilidad del resquebrajamiento físico. Me intimido fácil con las adversidades, por pequeñas que sean. Incluso, evito saber que alguien enferma o muere. Soy un medroso. De toda cosa tengo miedo. Aun así, enfrenté las agonías de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Recuerdo que hasta la de mi abuela Mamá Ana. No otras a las que también debí asistir, porque en definitiva el sufrimiento me estremece”.

El novelista –¿El cronista?– nos va dando los detalles y las claves. Sus nostalgias, que como aquí, si no se escriben serán venenosas y peligrosas. “Estoy plantado ante el cromo familiar. Me gusta verlo. Su color sepia me habla de una época que apenas transcurrió ayer. Y, sin embargo, ya nadie está conmigo. ¿Qué ocurrió? ¿Quién me habla? La casa paterna, con sus escaleras de madera y los barrotes de macana, el patio de piedras destapadas, las pilastras de maderos, asentadas sobre bases octogonales y redondas de granito, es la única que se inclina a permanecer, anclada en un pretérito retentivo que me devuelve a la especie trascordada de los Osorio en aquel angostillo donde vio el mundo, por primera vez, mi padre, y al que ocasionalmente regreso, como si fuera la neblina que bañó la inocencia detrás de la que andan los otros paisanos… En la estampa, entre los dos adolescentes y la niña de cara difusa, sentada en el centro inferior del cuadro, hay una distancia de varios años”.

Osorio Gómez ha decantado y pulido su prosa en su quehacer literario. En Los días de Lisboa y otros lugares, ese recorrido sensible y crítico de 1996, hace una mirada lúcida, certera y apabullante de nuestra herencia ibérica en el sentido más amplio cultural, geográfico y antropológico. Esa especie de diario de viaje es de una escritura fluida, limpia y valerosamente personal (Medellín: 2000). Ya en anterior trabajo literario y fotográfico de los años ochenta del siglo XX, Niquitao, una geografía de cruces, nuestro autor, logró con su mirada de cronista y su ojo de fotógrafo, retratos de la geografía y de la vida social que escapan a la mirada de los historiadores convencionales.

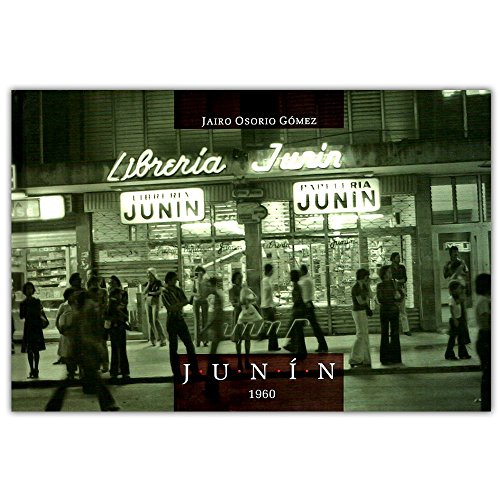

Allí su narración está poblada de gentes elementales, de una ralea silvestre e intensa que hace de lo humano un cuadro digno de narrar, sin que falte, como dice su prologuista Alonso Salazar Jaramillo, “los nombres de los líderes de la política, como María Cano, y la literatura de tertulias, ligados a la vida de Niquitao” (Medellín: 2008). Asimismo, releyendo el texto que Jairo Osorio nos presentó sobre la carrera Junín de los años sesenta, editado por el autor en el año 2013, y con aquellas fotos de la época, no puedo menos que evocar que también mi educación sentimental estuvo relacionada con la cultura callejera y popular de Medellín, con la carrera Junín , el Salón Versalles, el Astor, los fotógrafos callejeros en las afueras del Club Unión, y claro, con los jugadores argentinos que llegaban al Salón Versalles, al Hotel Europa Normandie o al Hotel Bristol. Durante décadas, tuvimos la oportunidad de apreciar en toda su dimensión el trabajo de observación y seguimiento realizado –desde hace más de cuarenta años– a escritores, poetas, personajes públicos. Amistad, literatura y daguerrotipia juntas. Esa es una restitución del mundo por la imagen, en blanco y negro, en cuya labor está proyectada, desde sus orígenes, la producción fotográfica de Osorio. Desde sus iniciales placas, hasta sus exposiciones sobre una explosión minera en Amagá hace ya décadas, la vida cotidiana en la Junín y Niquitao, nuestras calles (Junín 1960, Medellín: 2013).

Regresemos a Familia. Ahora sabremos su origen, su linaje. ”Por esta necesidad común de viajar los hombres devinieron en perros viejos de arriería. Todos ellos se volvieron expertos en administrar muladas, en enjalmar una bestia como se debe, en herrar una yegua fina o un padrón arisco, en cabalgar a pelo y conducir tropas de gente por los campos, en capar machos para engorde. Mi padre aprendió todas esas mañas en sus años mozos. Le encantaban las monturas buenas. Experto en atravesar hondonadas y en afrontar los riesgos de la naturaleza, asumió la vida como un atajo largo, lleno de dificultades y sorpresas. Hijos de la tierra, cada hombre de su tiempo se mudó en uno con su asno. Asnerizos resultaron. En realidad, en ellos floreció el carácter que heredaron de los descendientes fundadores del pueblo… Un retratista en vidrio, Euclides Osorio. Tal vez por esta línea vino la devoción al arte de la fotografía del hermano mayor y la mía. Un versificador gracioso, José de Jesús Osorio. De lo cansón con sus sarcasmos le llamaban ‘Insólito’; eterno secretario de actas del Concejo del pueblo, también fotógrafo, fabricante de bombones de coco y escribiente de la Alcaldía. Inventor de coplas durante las festividades navideñas y en las conmemoraciones de la Ruana, el símbolo lugareño. Sus versos eran retahílas implacables contra los acaudalados del marco de la plaza. A falta de megáfono, armaba un cono de cartón, y en cada esquina improvisaba la estrofa contra el doliente del solar respectivo. Sus tonadillas eran tan infladas como su estómago. Se disfrazaba de obispo, para ira del cura Suso, mientras tiraba agua con anilina a los espectadores en las calles. La gente disfrutaba con aquellas ocurrencias satíricas…”. Al fin de cuentas su destierro involuntario de su Caramanta natal queda señalado: “A El forastero y Mi niño / cercarles bien los corrales, / no sea que de allí se salgan / para aplanchar liberales”.

Como a casi todas las familias colombianas, en algún punto nos traspasan con la violencia. Familias expulsadas de los pueblos por la violencia partidista de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado o, recientemente, el narcotráfico y la mafia criolla. El protagonista –¿El autor?– nos relata ese primer conocimiento, curioso, fatal. “Parado sobre el vano de la habitación en donde acaba de dormitar el sopor del mediodía, el niño observa al señor que no conoce. Con su manito delgada sujeta la cortina blanca de un tul vidrioso atado por el medio, con un cordón del mismo basto que ayuda a formar una rosa en cada extremo de los velos. Todavía en la somnolencia, pongo los ojos sobre el caballero sentado en la sala de nuestra pequeña morada. Ocupa el mueble de brazos del único mobiliario del hogar. La puerta de la calle permanece abierta, costumbre en aquel tiempo de los barrios de gente sumisa y aldeana. El visitante luce un terno gris, acicalado con traje formal y cenizo, brillante como sus medias de seda de color plateado, traslúcidas, y zapatos de charol negros. Sin duda, es una persona pagada de sí misma, fina, consciente de su importancia en el entorno. Yo no tengo porqué saberlo en ese momento, después lo supe, pero él y su familia sí comprendían sus responsabilidades. Tal vez por eso nunca lo vi sonreír. Hosco, agrio, su rostro jamás traicionó su ánimo superior. Silencioso, asimismo. Parecía cultivar la lección del indito de San Lorenzo, nuestro vecino en Supía. La abuela le preguntaba: Pascualito, ¿por qué esa mudez? Y contestaba sin levantar la voz: calladito me veo más bonito. Con su parquedad, las palabras del tío ninguna vez dijeron más de lo necesario. No las excedió en su reinado. En esa ocasión no tuvo afecto hacia el niño ni lo exteriorizó en posteriores encuentros. Creo que ni con sus hijos se rebajó a la banalidad de las ternezas. Ellos mismos lo llamaban Don Alfredo, del respeto y la lejanía que les inspiraba. Con la mayoría de la gente creó una mampara para su retraimiento. Lo dominaba el complejo de provenir de la montaña, de ser montañero… Pero al tío Alfredo sólo volvería a encontrarlo casi tres lustros después, en medio de la comparsa de escoltas y lameplatos que le rodearon en sus años de reputación como El Padrino de la mafia colombiana… En ese Panamá del sesenta, el tío Alfredo descubrió el hábitat ideal para el ejercicio de sus habilidades. Entendió que la tierra es un mercado donde tendrás que ser ladrón o serás robado. “Cómo no voy a ser largo de manos si cuando nací todo tenía dueño”, repetía.

Más revelaciones para los prontuarios históricos: “La detención del Padrino duró alrededor de seis meses, tres de los cuales los pasó recluido en la Clínica Cardiovascular a causa de una reacción en corto circuito, ‘psicosis carcelaria’ alegó la trilogía de abogados eminentes de la época Jairo Duque Pérez, Nodier Agudelo Betancur y Jairo Ortega Ramírez. En las noches, el tío Alfredo abrevaba con ellos y sus guardianes en el Estadero Las Margaritas, del barrio Caribe, correspondiéndole a don Fabio Ochoa sus andanzas de hombres del suroeste. Se figura que en aquellas pláticas se instruyeron los jóvenes meseros Jorge Luis, Juan David y Fabito, en los ministerios en que, años después, se volverían célebres. Las jornadas nocturnas los comensales las entretenían entre las frituras con las que los atendía la madre del clan y los vaqueros del viejo Fabio Ochoa…

El año que es de leche hasta los machos la dan. En un accidente aéreo el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y seis, Alfredo perdió a su yerno, el marido de su hija Teresita, y al consuegro (un empresario peripuesto con la Cruz de Boyacá y quien prestó su nombre para bautizar uno de los estadios de la Unidad Deportiva de la ciudad). La avioneta, procedente de Cartagena, se vino al suelo en las sabanas de Caucasia. Regresaban a Medellín en uno de los aparatos de la organización, después de celebrar el comienzo de las festividades de Navidad. Se especuló que el monoplano cayó por el peso exagerado de la carga: tulas repletas de dólares que llenaban la bodega con destino a las reservas de la corporación bancaria de la familia del noble, las meras que se perdieron con la llegada de los primeros socorristas al calvario. En el accidente perecieron además los dos hijos mayores del hermano del constructor, un jefe natural del partido Conservador a quien siempre ha perseguido ese tipo de maldiciones. La desdicha nos enseñó que son más los días que las alegrías”.

“Alfredo murió sin sustos. Lo venció la diabetes y su boca dispuesta al whisky. Ya para entonces a nadie debía nada. Antes de la tercia del miércoles seis de julio de mil novecientos ochenta y ocho se desplomó rendido por un ataque cardíaco, sobre el aparador del quiosco del vecindario donde solía entretener sus naderías de anciano. Repudiado por la esposa, abandonado por los hijos, su desnudez ya no importó a los suyos luego de que una pandilla de narcos cubanos le timara sus ahorros en el último viaje a Cartagena. La hermana Ana sí seguía velando por su alma, pagada todavía de su corazón en el período del boato; y la nuera Clarita, viuda de Ramiro, quien lo albergó en su asilo de Laureles para franquear con sosiego las últimas jornadas de su travesía patética. El sepelio evidenció el afecto de los traficantes neófitos por el tamaño de sus ofrendas. En la vigilia del camposanto cada uno rindió tributo de gratitud al hombre que les determinó la ruta de sus propias fatalidades. Él no iba más, desolado entraba al nuevo señorío: la fábula”.

Y las revelaciones familiares prosiguen: “Yo, la purita verdad, soy un hechicero: hago trucos, destapo cartas marcadas, zascandileo un poco aquí y allá. Mudo de aires. Lo que sí es que no miento ni disimulo; tampoco encumbro a los impíos de la chusma que los hombres llaman Familia. Que los sociólogos, diligencieros de los otros, refieran si ésta es Antioquia, o no. O sólo mi familia. Yo digo que sí, que los antioqueños son como los Gómez y los Osorio: rebuscadores y milagreros, puñeteros, criminales, devotos de palabra y ventajosos en la ganancia, infieles, desnaturalizados, perjuros, mangorreros y robaperas; mejor dicho, fideputas y gonorreas, la versión renovada en las plegarias de los adolescentes, y que remacha en cada atajo Fernando Vallejo, tía mía quien conoce lo suficiente a estas almas… En eso devinieron mis coterráneos, procreadores de monstruos, de engendros, de asesinos. Y de Vallejo. La mía tuvo seis, una que se murió gracias a lo insalubre de la época, de lo contrario también se hubiera encamado con otro borracho, o nos hubiera traído un depravado a casa. Lo último que faltaría en la raza. Con los especímenes del inventario está suficiente la tribu”.

Como siempre volvemos a los ancestros. Un malicioso y sutil Borges nos decía en 1978 –al autor de esta novela y a este reseñador–: “Me parece que antes había un proceso que consistía en pensar, en crear, en escribir y en publicar, y ahora se empieza por el fin, publicar. Y luego, siguen esas ceremonias comerciales de presentación de libros, de firmas, de todas esas boberías que son una de las tantas pruebas de la ingenuidad de esta época”. Osorio Gómez aprendió bien la ironía del viejo poeta ciego de Adrogué.