Barrio… barrio…

perdoná si al evocarte

se me pianta un lagrimón,

que al rodar en tu empedrao

es un beso prolongao

que te da mi corazón.Cuna de tauras y cantores,

de broncas y entreveros,

de todos mis amores.

En tus muros con mi acero

yo grabé nombres que quiero.Melodía de arrabal.

Carlos Gardel-Alfredo Lepera.

Creo que fue Giuseppe Lampedusa quién sentenció que llegado a cierta edad y como obligación de Estado, todo ciudadano debía rasguear sus memorias, para impedir la pérdida de tanto material histórico, para evitar que se pierda en el olvido extensas memorias de alguna esquina, de algún lugar del mundo. Al fin de cuentas toda evocación, barrial como esta, es una historia íntima que sólo cada uno encuentra, reconstruye y goza. Estos recuerdos buscan llenar ese compromiso.

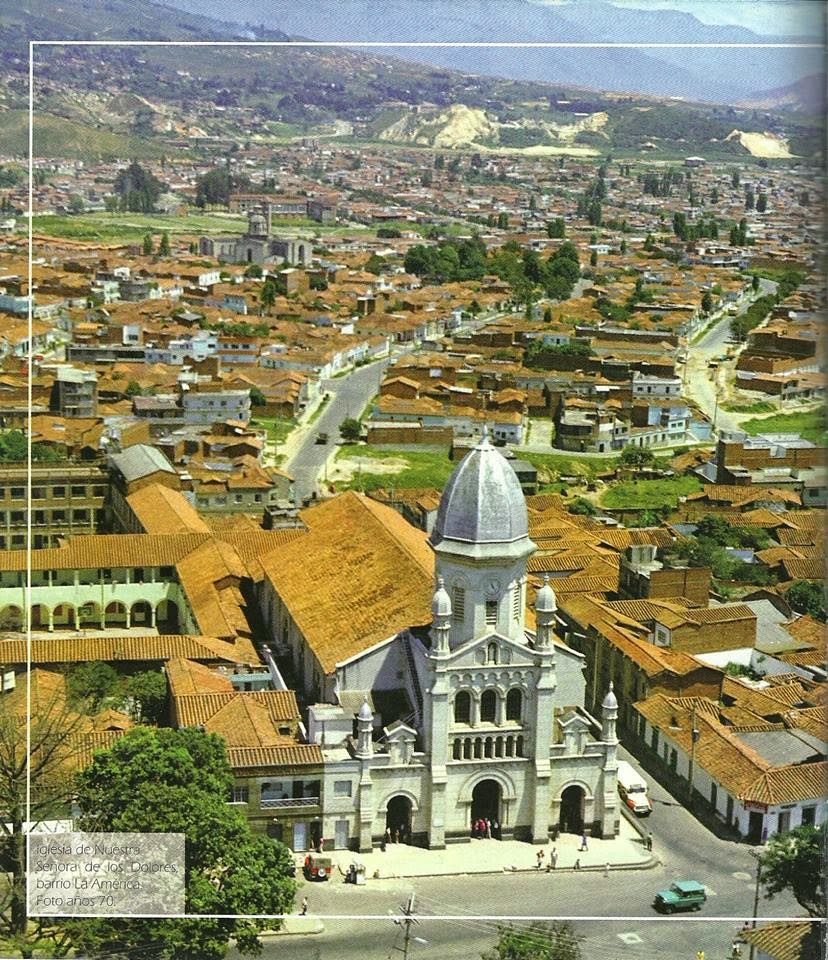

Mis primeras remembranzas de infancia en el barrio La Floresta, Medellín, tienen un sumario inicial con la expresión:! Cuándo van a terminar de ampliar la calle San Juan! Aún tengo la sensación de que esos trabajos son infinitos. Parece que el municipio de Medellín se olvidó de esa calle. Por esa larga vía llegábamos los muchachos a la civilización que representaban los teatros Santander, América, Rivolí, o Tropicana, la plaza de mercado de Guayaquil, al tren o a las flotas intermunicipales de la carrera Abejorral.

El autor, sus padres, sus hermanos.

Nací en una casa de calle 44B con la carrera 84, detrás del colegio de La Presentación de La América. A pocos metros de Cinco esquinas. Como era el estilo de la época el médico familiar y del barrio, Vinicio Echeverri atendió a mi madre en esa casa. Son las primeras fotos que conservo. La casa fue demolida hace muchos años y en su lugar funciona hoy un parqueadero y un taller de carros y motos. Mi segundo hogar, las fotos lo atestiguan, quedaba en una de las muchas esquinas que confluyen al parque de La Floresta. Allí levantaron una torre de apartamentos. Poco va quedando de esas casas construidas hacia los finales de los 50 y que le dieron ese tono y ese toque tan especial a la zona. En 1954 el Instituto de Crédito Territorial, ICT, comenzó la construcción de lo que es el barrio Calasanz y Santa Lucía. A una casa de estas nos trasladamos. La violencia, la demografía, el gobierno, la iglesia católica: todos conspiraron para que los adjudicatarios fueran los de familias más numerosas. Para hacer méritos se necesitaban más de diez hijos. Las entregaban con planchas para futuras ampliaciones. A lo largo de las décadas muchos levantaron varios pisos para unas familias que no han hecho mas que crecer. Ya no con tantos vástagos, espero.

A esa casa en Santa Lucía de la carrera 90B con calle 47 frente a la manga y a la quebrada La Hueso nos pasamos. Al lado, la familia Ramírez superaba los veinte hijos, sin contar los múltiples abortos de la época de la matrona doña Eugenia Arango. Al igual la familia Pulgarín, que pasó de 30 hijos. Lo increíble, es que casi todos aún viven. Una de las tradiciones del barrio ha sido el partido del seis de enero en que se enfrentan Ramírez versus Pulgarines. Los jugadores, los técnicos, las barras, los aguateros son todos de las mismas familias. Un hijo de doña Dolly y de Daniel Pulgarín, conductor de uno de los viejos buses grises y ñatos llamados municipales, dio origen a la feliz expresión popular que todos conocemos: ¡Cáscale, Muelón, cáscale! Nunca supe el nombre de El Muelón, pero me enteré que recientemente murió. Chumilo Ramírez, un fanático del DIM, tuvo la osadía de casarse con una Pulgarín. El primer Ramírez Pulgarín nació con más de 50 tíos. La mayoría de las familias que recuerdo era numerosas: la Vásquez Pérez, más de diez. Igual, los Pérez, los Londoño, los González, los Escobar Chica, los Giraldo, los Areiza, los Restrepo, los Echavarría, los Correa, los Blandón. Para eso sirvieron las planchas del ICT. Hoy muchas de esas familias levantaron pisos y habitaciones y hoy varias generaciones se apilan allí.

Para nosotros, entonces, la calle Colombia poco significaba. Pero, las quebradas La Hueso y La Pelahuesos que linderan el barrio, si eran nuestras en todos los sentidos. Comimos de sus lulos, sus mortiños, pescamos, nos bañamos en esas aguas. Hoy turbias y malolientes. Y tuvieron para mi otro mérito: siguiendo su recorrido conocí mis dos primeros hogares alternativos: el estadio Atanasio Girardot y el Liceo Nacional Marco Fidel Suarez. Para esos dos escenarios me trasladé a vivir. La otra vida la pasé en las canchas de fútbol de la zona. Al frente de nosotros y coronada por el morro Merchas. Una primera manga. Luego una más adecuada por la comunidad que durante años fue el escenario para que los jugadores profesionales de las vecindades jugaran los torneos vacacionales más famosos de Medellín. Recuerdo a Mario Agudelo, Oscar López, Francisco Maturana, Javier Alvarez, Alexis García, Alfonso Jaramillo, Ramiro, Carlos, y Osvaldo Monsalve, Uriel Cadavid, Carlos Campillo, Iván Bueno, Hugo Gallego, Memo Vásquez, Orlando Mesa, los Mayas, Chonto Gaviria, y Turrón Alvarez. Desde el morro Merchas nos miraba el profesor Juan José Peláez. Esa cancha, ya lo sabemos, se la llevó también el ensanche: por ahí pasa ahora el metro camino a la estación San Javier. Todas las dificultades financieras de otrora ETMVA, acabaron durante años con el mayor atractivo de la barriada. La cancha que luego construyó la empresa del Metro no tiene ni las dimensiones y la belleza y atracción que ejercía aquella. No exagero. Toda esa gloria, esos jugadores y esos sentimientos se pasaron para la cancha de La Floresta al lado de la estación Santa Lucía. Y la manga de La Hueso y el morro Merchas, quedaron como testigos silentes de nuestro fútbol, pescas, amores y el primer acercamiento cannábigo de una generación..

La cancha amarilla y el morro Merchas

Soy pues de las mangas de La Floresta, un barrio de camajanes y gente bullanguera. Y debo reconocer que mi barrio de infancia: La Floresta-Santa Lucía, La América, San Javier están en el pasado. Estas esquinas de barrios ya solo tienen adustos cronistas; memoriosos incansables que rumiamos sobre los viejos detalles; que descubrimos otras versiones y armamos otras historias. Brevemente, somos profesionales de lo agotado. Una barriada que transitaba del mundo rural al dinámico, resquebrajado y desconocido mundo urbano. En los años cincuenta del siglo XX, en los costados de La Floresta existían mangas donde se improvisaba los partidos de fútbol, quintaesencia de la zona, que siempre eran alternados y alterados con bárbaros encuentros a piedra y a veces cuerpo a cuerpo, a cuchillo, por la más pequeña discusión, casi por el solo encuentro casual en el mismo sitio, entre las barras que allí confluían. Fueron legendarias las reyertas de los mocosos de Santa Lucía con los de la propia Floresta, el barrio Niza, el primer y el segundo Danubio. Con una desventaja para nosotros, los de abajo: nos obligaban a responderles con poderosas caucheras. Varias veces salí descalabrado de esos incidentes. En esos tiempos aún estos sectores no tenían continuidad y las mangas, cañadas y quebradas nos acercaban o distanciaban. Mangas plenas de guayabas, pomas, escondites, jugaderos, peces y charcos. Esas décadas ven el comienzo de un profundo cambio demográfico. Para muchos el campo ya no existía y la ciudad no se daba aún. Todo era construcción, de la casa, de las calles, y el resto galopaba en la imaginación.

La cancha nueva, el Metro, el barrio.

Habla ahora Oscar Saldarriaga de su llegada al barrio en febrero de 1954:”Esto se llamaba Pénjamo y fue cercenado de tres fincas que se llamaban La Floresta, uno de los dueños era Germán Maya, por Mercedes Maya, su familiar y nefando personaje, se bautizó el morro Mercha. Aún eran caudalosas nuestras dos quebradas que se desprendían desde la montaña occidental. La Pelahuesos en sus borrascosas aguas arrastraba ganado vacuno y porcino que eran pelados y sus huesos tirados a la quebrada vecina, de allí derivan sus nombres. A ellas acudían las lavanderas a su oficio en aguas cristalinas, donde era posible pescar a mano limpia pececitos de colores en verdaderos cardúmenes. El ICT copió un modelo suizo de casitas igualiticas, de moda para los desplazados de la violencia del 50. Al comienzo fueron adjudicadas por tener familias numerosas, tal como lo copió Rojas Pinilla del peronismo argentino. Los primeros moradores fueron trabajadores oficiales, policías, guardas de tránsito, como Luis Gómez, Maletepollo y del cabo Rebrujo. Todos fieles seguidores de Gurropín”.

Cuando Saldarriaga llega “ya se encontraban establecidas varias familias, particularmente la Arango Carvajal, ya que Arturo, viejo cimarrón campesino era el vigilante de esas mangas. Al frente de la tienda de su hijo Arnulfo, donde ha pasado más de cincuenta años de mi vida, había una explanada , un potrero que servía de pastizal al avaro de Vicente y por allí se levantaba una alfarería y allí vivía en una gran pobreza Mario Sierra que fuera mucho tiempo jugador del DIM. Como no existía transporte para mercar en la plaza de Cisneros, la gobernación abrió una Proveeduría, diagonal a la tienda de Arnulfo. Este reparaba todos los desperfectos, y fue el primer electricista cuando por fin colocaron la luz. La Proveeduría era administrada por don Valerio Jiménez. De a poco se fueron construyendo más casas. El primero que construyó un segundo piso fue don Alejandro Yepes que aún conserva su fachada enchapetada en tableta bocadillo y luego Francisco Luis Otálvaro, el Potrillo de Don Matías. Más veloz fue el cambio de nombre del barrio. El sonoro Pénjamo fue cambiado por el de una santa a la que le podido ver relación con lo teníamos y éramos. Sólo la influencia de la iglesia para tener un motivo para hacer una iglesia. Construcción que generó todo un proceso de corrupción. Marchas del adobe, serenatas, bazares, empanadas…en fin, se recogió tanto dinero que inicialmente se hizo un teatro que servía de iglesia, que luego se convirtió en depósito, en cárcel, en inspección de policía y en ya no sé qué más”.

Otro antiguo habitante, Delfín Montoya añade que “son famosos los apodos de los personajes del barrio. Ya nadie recuerda cómo se llaman ni cuál es su apellido. Pues pues, por el sutil encanto de la tartamudez, de gran gusto por los hombres, cuya sentencia contra la mojigatería lo amparaba: Yo soy marica y me siento bien así y que me de dios paciencia y en el culo resistencia. Fuera de su lamentable ocio que es vivir de la malparidez, ¿quién sabe el verdadero nombre de pila del Vale? O que pase al tablero y diga al menos un nombre de los Juanchos, o alguno de los Parra, o el de Vitolo o el de Guambimba, o quién era Colis, o Jalea o el de Petete, o de Mico o Pechinegro o Menudo que ni era enano ni era tan exquisito o Barranca o Pablo chapa o Paleto o Maravilla. Y qué me dice de los Mantequillos o Juan cacho o la Pequeña Lulú. O Conciencia o Catela o Guineo, o las Camilas. O el Pegamoy y el del más conocido de todos, el Marchante?”

Conversando con antiguos conocidos y con habitantes de La América, La Floresta, Santa Lucía, Niza, barrio Cristóbal, Los Alcázares, Calasanz y el Coco, coinciden en que Medellín parece hecha con premura y que se va reconstruyendo sobre las ruinas de un urbanismo cambiante que nunca logra estabilizarse. Su calle más extensa, San Juan, se amplia y se amplía y antes de que terminen los trabajos de sus reconstrucciones ya se estás dando comienzo a una nueva y así terminan y terminan las décadas sin que se pueda nunca tener una idea de esa calle concluida, todos los días muestra sectores nuevos y las ruinas de lo no terminado. He visto a lo largo de mi vida ciudadana como la suerte de la calle es la de la propia ciudad. Barrios de escasa tradición se demuelen para dar paso a otros nuevos. La arquitectura de nuestro tiempo ya no es la misma que nos sirvió de referente.

Me contaba mi viejo amigo nadaísta Jaime Espinel, Barquillo que: “Si alguna soga he tenido al cuello sin ser Judas en esta ciudad que antes fue nigra y enteca y estoica pero muy dañina pal alma hasta lanzarle ese será por eso que la quiso tanto: un piropo de Borges Jorge Luis a la casas de volados techos de teja y de las casas sobre las aceras, casas de ventanas arrodilladas y repletas de novias solteronas o muertas que aún mantenían con unos fantasmas de camisa almidonada y almizcle, olor a pino silvestre ese cuasi extinto diálogo de los abuelos y los tíos. Como dice Byron White: Los vivos somos unos muertos en vacaciones. A partir de Ancón en 1971 reapareció y con mayor intensidad la tradicional pujanza del paisa. Montaba un reluciente y ruidoso buldócer y ya no fueron los bosques y las selvas, sino esas casas de ayer, edificios, calles, caserones, fincas, los que cayeron entre irrespirables nubes de polvo y escombros y de nuevo fue Medellín el bizcocho que él devoró en su arrogancia. Sí. Se repartieron la ciudad como si fuera un pastel de manzana, desviaron el Metro para enderezar sus latrocinios y componendas, rompieron con inclemencia nuestra leve memoria urbana y ahí sí, el buldócer, el magnate de las demoliciones, comprendió por fin la perentoria frase de White: Somos muertos en vacaciones, repitió. Entonces sí, vendió el buldócer a principios de los ochenta y a mediados de la misma década, incapaz de contener la única pizca de memoria que le quedaba, el paisa, tenaz, altanero y emprendedor, con la platica de la venta del buldócer y otros ahorritos que tenía bajo el colchón, compró una metra y una moto y siguió tumbando para no perder la costumbre”.

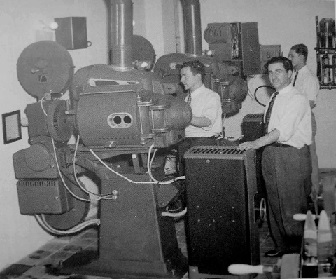

Teatro Santander

Los cinematógrafos de mi infancia ya no existen. Mis teatros: el Santander, arriba de la iglesia de La América, el teatro América en la 78 con San Juan, el Rivolí, en San Juan con la 73, el Tropicana, en la setenta con San Juan, Odeón 80 en la glorieta de San Juan. Cines de mi barrio que “se los llevó el ensanche”. Pero, mi más cercana sala de cine era el Metropulgas: el teatro Santander. El pariente pobre de los teatros de la época en Medellín. Desde el gallinero nos orinaban a los espectadores de la llamada luneta. Eran sillas de madera, como para un parque. La entrada era como de casa colonial, su pintura y sus cortinas siempre raídas. Era un teatro levantado en el tiempo en que la América dejaba sus ínfulas de pueblo para ser digerido por los tentáculos de la calle san Juan que avasallaron las antiguas calles, las edificaciones de barro y teja, allí en ese sitio cerca a lo llamamos el primer y el segundo Danubio. El Santander hoy es un depósito de materiales para las nuevas construcciones, para los nuevos ensanches, para la nueva desmemoria.

Pero nos dejó el gusto por el cine. El cine mexicano, se entiende. Allí los vaqueros siempre vistos en blanco y negro daban la impresión de ser personas no solo rudas sino bien vestidas, con la cartuchera en la cintura siempre nueva y con pistolas siempre nuevas que disparaban poco convincentemente. En ese descubrimiento de la pantalla salieron los ídolos: Santo, el enmascarado de plata. Revistas y libros sobre el personaje firmados por José G. Cruz, su autor. Héroes de película, héroes de revistas que tenían algún problema con su identidad: también estaban El llanero solitario, Batman, El Zorro. Y mi primer símbolo sexual, mi primera heroína del cine: Raquel Welch, con su cuerpo moldeado por un bikini de piel de oso y sus pechos casi a punto de estallar. Amor a primera vista. Amor unilateral como casi todos los nuestros, los tristes amores de cine.

Pero también están los pistoleros. Inolvidable: Lo bueno, lo malo y lo feo de Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. Con esa obra maestra de la música del western de Ennio Morricone. Tantas películas El gran robo al banco, los doce del patíbulo, Dónde las águilas se atreven, Los cañones de Navarone, Busco mi destino, Cuatro contra el crimen, el Niño y el toro, Dios, como te amo, y hasta Marcelino, pan y vino y Marisol rumbo a Río.

En esos zaguanes y entradas de nuestros teatros intercambiamos los comics, los fotogramas de las películas, revistas de muñequitos como decíamos acá. Y también las láminas de los álbumes de colecciones: los de artistas, deportistas, animales del mundo, turísticas. Mundo animal: casi no consigo la del burro. La de Movifoto: Conózcanos a Colombia. Inolvidable. Las del mundial de Inglaterra-66. Y el de México-70. Y los folletos de las vueltas a Colombia que siempre repartía Pilsen Cervunión con los datos, los esquemas y perfiles de las etapas y los renglones para llenar los resultados diarios. Era mucho para nuestra pobreza: nosotros reconstruíamos en las calles con tiza o ladrillo esos recorridos y con tapas de gaseosa llenas de esperma de velas que les daban peso, hacíamos en paralelo lo que Ramón Hoyos, Cochise, Honorio Rúa, Javier Suarez, Francisco Luis Otálvaro, Rubén Darío Gómez hacían por las imposibles carreteras colombianas. Francisco Luis Otálvaro era un ídolo muy cercano: vivía a tres cuadras de mi casa.

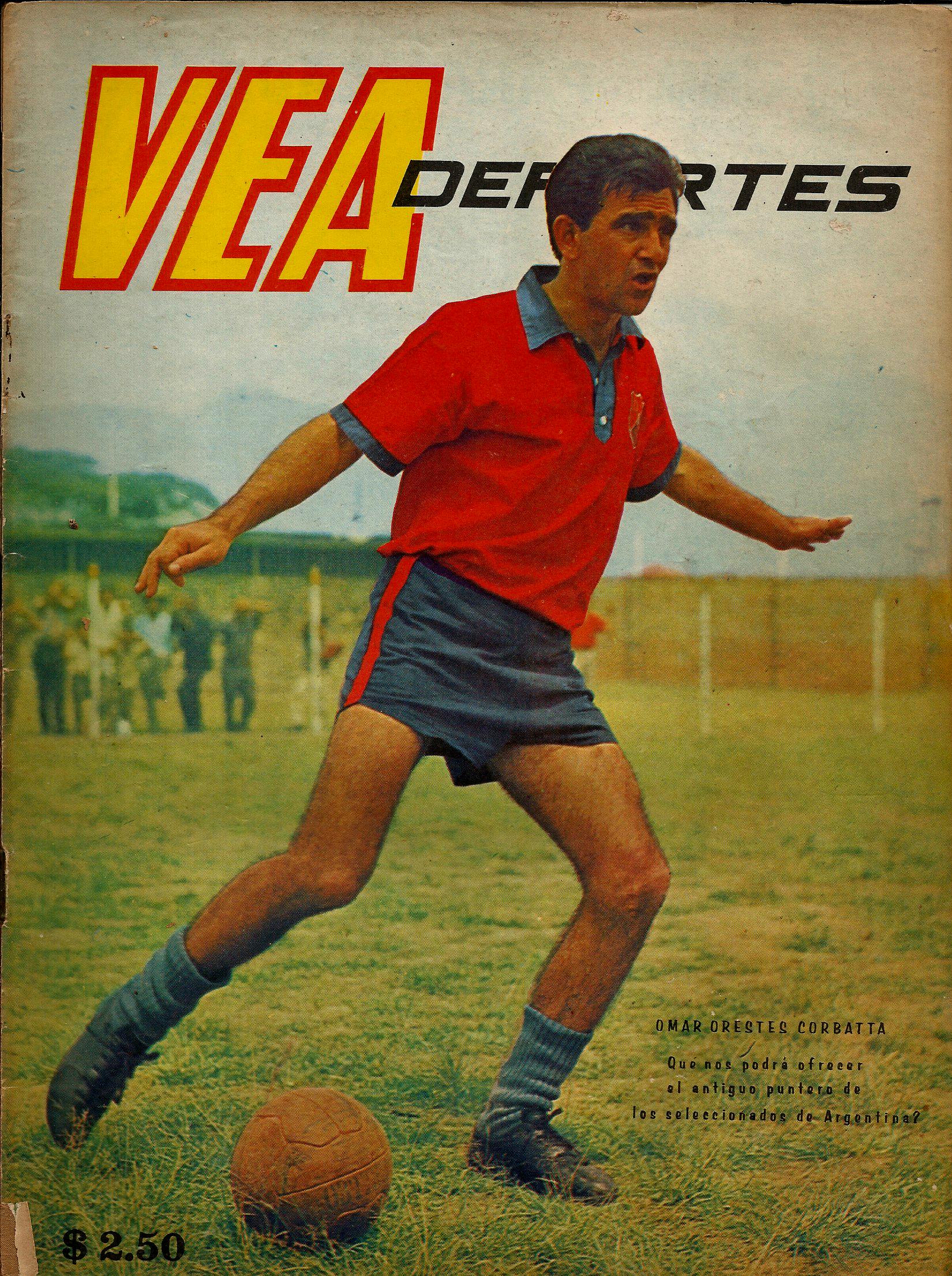

Pero no puedo menos que evocar que también nuestra educación sentimental estuvo relacionada con la cultura callejera y popular de Medellín, con la carrera Junín, el salón Versalles, el Astor, los fotógrafos callejeros en las afueras del Club Unión y claro con los jugadores argentinos que llegaban al salón Versalles, al Hotel Europa Normandie o al Hotel Bristol. O que habitaban por el barrio Calasanz o el Estadio. Mi educación sentimental está atada sin remedio e indefectiblemente a las graderías de la antigua lateral norte del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí, también con mi hermano, como recordaba mi amigo Esteban Carlos Mejía, chupamos intemperie, “entre malevos que fumaban porros de marihuana tan gruesos como tabacos, tan letales como penaltis. Vimos peleas a puñaleta. Sentimos el miedo y el goce pagano de los goles y la asfixia de la derrota. Y nos volvimos hinchas de una pesadilla sin fin: el Deportivo Independiente Medellín”. Esas fueron mis consignas infantiles, de aquellos que tenemos la derrota como norte, de los que éramos hinchas del Poderoso ¡Pierda o empate! No olvido aquello de ¿cómo no ser hincha de un equipo cuya camiseta tenía el color de la sangre que me salía por la nariz cada vez que Omar Orestes Corbatta metía un gol? Y Ramaciotti. Perfecto Rodríguez. Canocho Echeverri. Caimán Sánchez. ¡Pancho Hormazábal! El alarido del Malevo, José Yepes Lema ¡Oh Poderoso DIM, nos vas a homicidar!

Descreo de la idea de progreso. Desde el siglo XVII, quizás desde siempre, la concepción de progreso ha sido paulatinamente demolida. Sus cimientos fueron tocados y están bastante inseguros en el sentido de un lento, seguro y certero avance de la historia, de la propia humanidad hacia un estado próximo a la perfección, a un ideal que cada época dota de sus contenidos, que en un aplastante porcentaje son pueriles, inútiles, prescindibles, estériles. En realidad no existe ese progreso, pero como todo se edifica sobre arena, aunque nuestro deber sea edificar como si fuera piedra la arena, cada individuo, cada sociedad crea sus arquetipos, sus modelos que justifiquen su quehacer diario e histórico. Pensando desde esta ilusión puedo decir que Weimar Muñoz Ceballos ha sido desde mi adolescencia ese arquetipo, esa brújula, un ideal. Desde siempre sus programas radiales son un remanso en el oprobioso, autoritario y pornográfico panorama de la radiodifusión colombiana y mundial. El dial de los 830 KHz. de la recordada radio Visión escuchado por años, decidió mi opción profesional. “Quiero ser como Weimar”, me dije. Y en el momento la elección era obvia: la Universidad de Antioquia. Allí se originó mi cercanía con el locutor deportivo Francisco Andrade Chaves, Paché. Él me llevó a conocer personalmente a Weimar en el momento en que se había retirado de Caracol para fundar Weimar lo dice en radio Súper. Recuerdo ahora tres hechos de esos tiempos. El tono, la fuerza, el énfasis con la que Weimar leía mis ocasionales colaboraciones de los lunes. Estas incursiones llevarían a la sugerencia de Paché de intentar cubrir la información desde los camerinos en las transmisiones de fútbol. Mi timidez natural, mi limitada fluidez verbal y un íntimo pavor cortaron desde el comienzo esa intención. Y en una reunión cualquiera con los periodistas del programa surgió la oportunidad de negociar mi invendible colección completa de VEA Deportes, del número 00 hasta la última edición. No pude, así el comprador fuera Weimar. Años después la doné a la Biblioteca Pública Piloto pero nunca llegó. El mensajero también estaba interesado en ella. Lo siento Weimar, la perdimos.

Para mi Weimar lo dice es un oasis diario en la mediocridad, en la levedad de los programas deportivos. Y aunque insisto en la relatividad de la palabra progreso, al menos hoy como hace más de 40 años, se que en los mismos 830 kHz tengo compañía, me informo, me divierto. Al fin de cuentas Weimar sabe que el deporte es mucho más que cifras y confrontaciones. Y que la mejor cualidad en un hombre es la conversación. Una prueba: las largas conversaciones sobre literaturas, geografías o filosofías en la tienda de Miguel Vanegas en el barrio Carlos E. Restrepo en Medellín. Ahí espero hoy a Weimar para seguir la conversación.

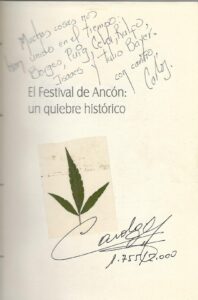

Si fuéramos precisos los años 60, para nosotros en esta extraviada provincia del mundo occidental, comenzaron realmente en 1958, cuando Gonzalo Arango publica el primer manifiesto del nadaísmo y terminan cuando Carolo despierta de su viaje para dar por terminado el Festival de Ancón en junio de 1971. No sé cuántos marihuaneros y amigos del momento fuimos al Festival de Ancón. William Ospina refiriéndose a esta década feliz de un siglo espantoso, decía que después del horror de la Segunda Guerra Mundial, y la resaca existencialista, los años sesenta fueron la década de la juventud en todo el hemisferio occidental. También aquí por Junín y el barrio Cristóbal y en La América, La Floresta-Santa Lucía, Niza, Calasanz corrieron por entonces las ideas que conmovían al mundo: empezamos a saber de Estanislao Zuleta, Mario Arrubla, Jorge Orlando Melo, Alberto Aguirre, Toño Restrepo, entre otros, que reflexionaban sobre el país, y traían los grandes debates de la época, traducían a los autores del momento. Viajábamos al centro de Medellín a conocer a los nadaístas Por una extraña coincidencia que promovió mi primo Santiago Franco conocí por esos años al poeta Darío Lemos y aún conservo por ahí en alguna parte un viejo papel en que me escribió un poema. Lemos que se definía así “cuando no tengo que pensar mido por kilómetros la angustia y la inutilidad de vivir”.

Por eso por mi lejana barriada también trasegó el nadaísmo, que más que un movimiento literario, fue un hecho social, y cultural. Estaban vivos, y salieron a la calle en el momento oportuno: eso es suficiente. Había que ridiculizar esa sociedad ultramontana que había insultado al gran compositor portorriqueño Rafael Hernández y por negro no lo dejaron cantar en el Club Campestre, que había prohibido la visita de María Félix calificándola de puta y también habían prohibido a Pérez Prado y el mambo. Recordamos la conocida historia con las hostias que protagonizaron los nadaístas en la catedral de Medellín. Alguien le preguntó a Estanislao Zuleta, amigo de Gonzalo Arango desde la adolescencia, qué opinaba de esa profanación. Con una sonrisa Estanislao contestó: “Siempre ha de ser que creen mucho en eso, porque nadie profana una galleta de soda”. La frase es ingeniosa y justa, pero Zuleta no ignoraba que en un país tan oprimido por la superstición y por la tiranía clerical, esos desplantes jugaban un papel, siquiera como signos de resistencia, como esa voluntad de decir no a un mundo intolerante y salvaje. En ese ambiente intelectual nos moldearon entonces.

Pero, antes de Ancón estuvo Milo a go-gó que llegó a Medellín en octubre de 1966. Acontecimiento controvertido, aplaudido y rechazado, que obligaría a Carolo años más tarde a montar el Festival en el parque de Ancón. Ya las autoridades no daban autorizaciones para eventos juveniles en el Coliseo Cubierto o en el Estadio. Era el furor de la Nueva Ola. Allí estuvieron Óscar Golden, Juan Nicolás Estela, Los Speakers, Los Ampex, Luis Fernando Garcés, el ballet de Katty y Los Yetis. Allí estuvimos de noveleros. La Hueso, nuestra quebrada, nos llevaba y traía muy fácil. Para mi familia todo esto era un escándalo insoportable. Era el clima espiritual de la época. Como decía uno de los integrantes de Los Yetis, Iván Darío López: “[…] Nos excomulgaron porque con nuestros movimientos hacíamos que las mujeres se desvistieran y no sé cuántas historias eróticas, muy interesantes por cierto. Hay fotos donde los policías están violando a las niñas… hasta la fuerza pública estaba con ganas de hacer el amor, que no tiene ningún problema. Pienso que la juventud estaba tan frenada que había que darle la posibilidad a la parroquia, pues si uno se movía y con eso la gente se desvestía, me parece fantástico… Milo a go-gó fue un acontecimiento vital para la historia del rock en Colombia, fue la gran promoción del rock. Nosotros éramos abominables en todo sentido. Era la época de The Beatles. Teníamos melenas crecidas, nuestra música era de los Beatles, era rock, era lo de esa época. Creo que entonces iba muy bien, era el personaje adecuado. Estábamos rompiendo con las estructuras a todo nivel, éramos amigos de Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, Pablus Gallinazus, X-504, Amílcar U, con todos ellos, que nos permitía darnos ese toque no único de rock, sino también de cierta intelectualidad. Lo nuestro era un poquito, una revoltura de fríjol con caviar”.

Colegio Calasanz

Fue el inicio de mi temprano ateismo, que forjaron los curas del colegio Calasanz, especialmente un tal padre Abilio, expresión de la clásica brutalidad española y católica. Era muy pequeño cuando sufrí sus castigos y arbitrariedades. Pero mi extrañamiento definitivo lo completaron los misioneros de Yarumal, siervos del indecible y oprobioso monseñor Miguel Angel Builes, quienes llegaron a manejar los asuntos religiosos a la parroquia del barrio. Pronto mi formación religiosa quedó desecha: nos hacían caminar toda la barriada desde la cuatro de la mañana, con zapatos nuevos, y con ridículos atuendos, y entonando letanías, a cual más boba: lo llamaban el rosario de la aurora. A esos curas: Oscar Osorio, y a los mellizos Jaramillo, Javier uno de ellos, atrabiliarios, mentecatos y delincuentes los condeno desde estas páginas. A familias enteras las desplazaron del barrio por las más absurdas y nimias faltas. Increíblemente, eran también los directores de la llamada defensa civil. Entre el SIC, el DOC, el DAS y aquellos que entre el diablo… si puede. Para cerrar el círculo de maldad, desaparecieron como por encanto los títulos de propiedad de los terrenos de la cancha de fútbol, del teatro y desaparecieron antes que el ingenuo pueblo reaccionara. A otras cosas.

Comenzaron los años 60 y el mundo a cambiar y nosotros con ellos. El Club del clan y Guillermo Hinestroza Isaza, el tío Memo, nos cambió el mundo. Y llega Milo a go-gó y tan cerca de los ojos. Y ese circo ambulante de Los Yetis, con su diseño de vestuario y de accesorios, que reflejaba toda una forma de vida. “Era un montaje de fantasía, era una vida fantástica, era romper con todos los esquemas, era comer sánduche en el escenario, porque nos provocaba, era ponerse camisas de flores porque era vestirse con la naturaleza, era ponerse los pantalones muy apretados porque los anchos que usaban los viejos era muy feos, era dejarse crecer el cabello porque en Inglaterra lo hacían y los nadaístas también, y nos parecía que había que estar en la vanguardia, era mostrarle a la sociedad que los comportamientos no deben ser siempre iguales”. Esta actitud, sumada al contenido de las letras que hablaban de las estrellas, la luna, el LSD, la marihuana, la guerra de Vietnam, la polución y la paz, los convierte en abanderados de los cambios sociales y culturales que presagiaban a Ancón. En esos días catábamos con Beto Fernán “Te llevaré y tú vendrás te llevaré, muchacha, hasta mi tierra natal...Los Yetis acompañaban a Juan Nicolás Estela, mientras cantaba La Chica del billete. Sonaba Mi primer juguete de Elmo Valencia. Un muchacho como yo de Palito Ortega:

Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo…Y veíamos en los escasos televisores de las casas El Club del Clan y Juventud moderna.

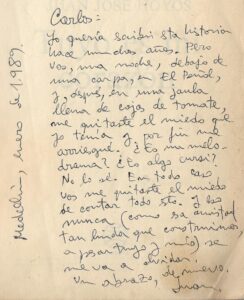

Dedicatoria del autor de Tuyo es mi corazon. Carpa de El Peñol con Juan Guillermo Londoño, Hernan Giraldo, Carlos Bueno, Juan José Hoyos.

A pesar de ello, en la medida que los tiempos avanzan me parece más oscura y difícil de apreciar, la teoría de León Trotsky sobre la revolución permanente, que hace unos años atrás, alcanzaba a intuir. Hoy no sé, si desembocó en un dogmatismo de viejo cuño, contradiciendo su propia esencia enunciativa, o sí se perdió, como tantos en el cielo de las promesas que los siglos XVIII y XIX legaron a nuestra época o en el mundo de las entelequias. Una y otra, ahora, igualmente prescindibles. También a la Floresta y a Santa Lucía llegó la revolución, el libro rojo de Mao y también algún escarceo de militancia, tempranamente abortada. Porque como señaló Alejo Carpentier en El Siglo de las luces hablar de revoluciones, imaginar revoluciones, situarse mentalmente en el seno de una revolución, es hacerse un poco dueño del mundo. Quienes hablan de una revolución se ven llevados a hacerla. Es tan evidente que tal o cual privilegio debe ser abolido, que se procede a abolirlo; es tan cierto que tal opresión es odiosa, que se dictan medidas contra ella; es tan claro que tal personaje es un miserable, que se le condena de muerte por unanimidad. Y, una vez saneado el terreno, se procede a edificar la Ciudad del Futuro. Amábamos tanto la revolución. También se la llevó el ensanche.

No creo como el poeta X-504, que la gente de ciudad, no solo vino del campo, sino que todavía no ha terminado de llegar, ni de bajarse del caballo. Del campo sólo tengo una vaga idea, tal vez alimentada por algunos familiares y amigos. En vez del olor de la hierba, de los establos, de las vacas, del humo de los fogones de leña, crecí con el olor a gasolina, a asfalto mojado, con el humo de las fábricas y el olor de la marihuana. Mi memoria inmediata es la ciudad. Soy hijo del barrio, de sus esquinas. Crecí viendo crecer los edificios de la ciudad y las marañas de luces y tejados subiendo las montañas. De novio nuevo sabía de memoria y a la distancia los cambios de luces del letrero de Coltejer en los cerros orientales. Soy de La Floresta y desde allí he observado al hombre y a su historia, con los ojos, la sensibilidad y el conocimiento que me fueron dados, busco la imagen del mundo desde allá.

Como dice Libardo Porras. “mis ancestros provienen del campo y eso implica una característica de la memoria. Sin embargo, es en el barrio, en la ciudad, donde por primera vez conocí lo que significa un amigo; donde por primera vez vi las piernas de una colegiala; donde jugué mis primeros juegos y supe el sabor del triunfo y la derrota; donde aprendí el dolor, el llanto, el amor, el odio, la vida y la muerte. El barrio es mi espacio vital. Soy de la ciudad y a ello me debo”.

El barrio hoy son estos recuerdos, sueltos a la mansalva., No puedo olvidar que ese barrio tuvo un edificio del servicio de asistencia social del régimen de Rojas Pinilla, SENDAS que durante años fue el centro social de la zona. En uno de sus paredones el bibliobús de la Biblioteca Pública Piloto nos proyectaba películas al aire libre. Antes, nos prestaban los primeros libros de aventuras que nos enviciaron en la lectura para toda la vida. A pesar de los ingentes esfuerzos del señor Mario Villegas, eterno director de la única escuela, la Clodomiro Ramírez, digno imitador de los ya acusados curas de Yarumal y cuya terrorífica evocación de estas líneas me sirvan de amuleto contra su perversión. Unas líneas para mencionar el kínder de doña Consuelo en el barrio Los Alcázares. Ella, con ternura, me enseñó a leer.

Más que un conglomerado de moles, monumentos y vías, la ciudad, los barrios es un puñado de recuerdos. Una simbología de lo urbano: de la alcoba, la calle, el bar, la plaza, el patio, la noche, las distancias, la imaginación y los sueños. Se trata de recuerdos, de sueños, de percepciones gobernadas por una ilusión, de ángulos memoriosos que el sentimiento elige, convoca. Como estos.

Aunque como nombrara el viejo poeta ciego de su Buenos Aires,” Y la ciudad, ahora, es como un plano/ de mis humillaciones y fracasos/No nos une el amor sino el espanto/será por eso que la quiero tanto”. Tal vez pueda ahora decir algo similar de mi barrio.